La historia de la luz y el nacimiento de la física cuántica

(Richard Sottie es estudiante de física y miembro de APS JNIPER).

La búsqueda por comprender la naturaleza fundamental de la luz ha suscitado debates durante siglos y, en última instancia, ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la física cuántica. Incluso las primeras especulaciones registradas sobre la luz contenían las semillas de conceptos que, siglos más tarde, se entrelazarían en nuestra comprensión cuántica de la realidad.

Fundamentos antiguos y medievales de la óptica (siglo VI a. C. – siglo XI d. C.)

Algunas de las primeras ideas registradas sobre la naturaleza de la luz aparecieron en el siglo VI a. C. En la India, por ejemplo, la escuela filosófica Vaisheshika describía la luz como partículas similares al fuego que se movían a gran velocidad.

En la antigua Grecia, los pitagóricos (siglos VI-V a. C.) y más tarde Euclides (hacia el 300 a. C.) defendían la teoría de la emisión de la visión, sugiriendo que los rayos de luz emanaban de los ojos hacia los objetos. Por el contrario, Epicuro (341-270 a. C.) propuso una teoría de la intromisión, argumentando que la luz consiste en imágenes materiales o «eidola» emitidas por los objetos que viajan hacia los ojos.

En Egipto surgieron nuevos conocimientos sobre la naturaleza de la luz, donde Ptolomeo (c. 90-168 d. C.), que trabajaba en Alejandría, realizó experimentos que demostraban que la luz se refleja en superficies lisas y se desvía al atravesar materiales transparentes de diferentes densidades ópticas.

Basándose en estos conceptos, los eruditos árabes hicieron importantes contribuciones a la comprensión de la luz al establecer los principios fundamentales que rigen su comportamiento en lentes, espejos y prismas. El más influyente de ellos fue el erudito del siglo XI Ibn al-Haytham, que vivió en el actual Irak. Ibn al-Haytham corrigió la teoría de la emisión, afirmando que la visión es el resultado de la entrada de luz en el ojo y no de su emanación.

Debate europeo sobre las ondas y las partículas (siglo XVII d. C.)

En el siglo XVII, los científicos europeos estaban divididos entre dos teorías contrapuestas sobre la naturaleza fundamental de la luz: si se comportaba como una onda o como una partícula. El físico holandés Christiaan Huygens sostenía que la luz se propaga en forma de ondas, según su principio del frente de onda, que explica cómo evolucionan las ondas cuando encuentran obstáculos. Por el contrario, Isaac Newton propuso una teoría corpuscular, según la cual la luz está formada por partículas que se desplazan en línea recta y son capaces de reflejarse en superficies como los espejos. Los experimentos con prismas de Newton, que mostraban cómo la luz blanca se dividía en colores con ángulos de refracción distintos, respaldaban su teoría corpuscular al sugerir que la luz está formada por partículas de diferentes tamaños, cada una de las cuales corresponde a un color diferente y se curva en diferentes grados.

Sin embargo, ambas teorías eran incompletas. La teoría ondulatoria de Huygens no lograba explicar completamente por qué la luz viaja en línea recta, y la teoría corpuscular de Newton no podía explicar la difracción, es decir, la dispersión de la luz al pasar por bordes o aberturas estrechas. No obstante, la teoría de Newton ganó una influencia significativa no solo por sus ingeniosos experimentos con prismas, sino también porque era muy venerado en la comunidad científica, lo que hizo que sus ideas fueran difíciles de cuestionar durante años.

Prevalece la teoría ondulatoria (1801-1888)

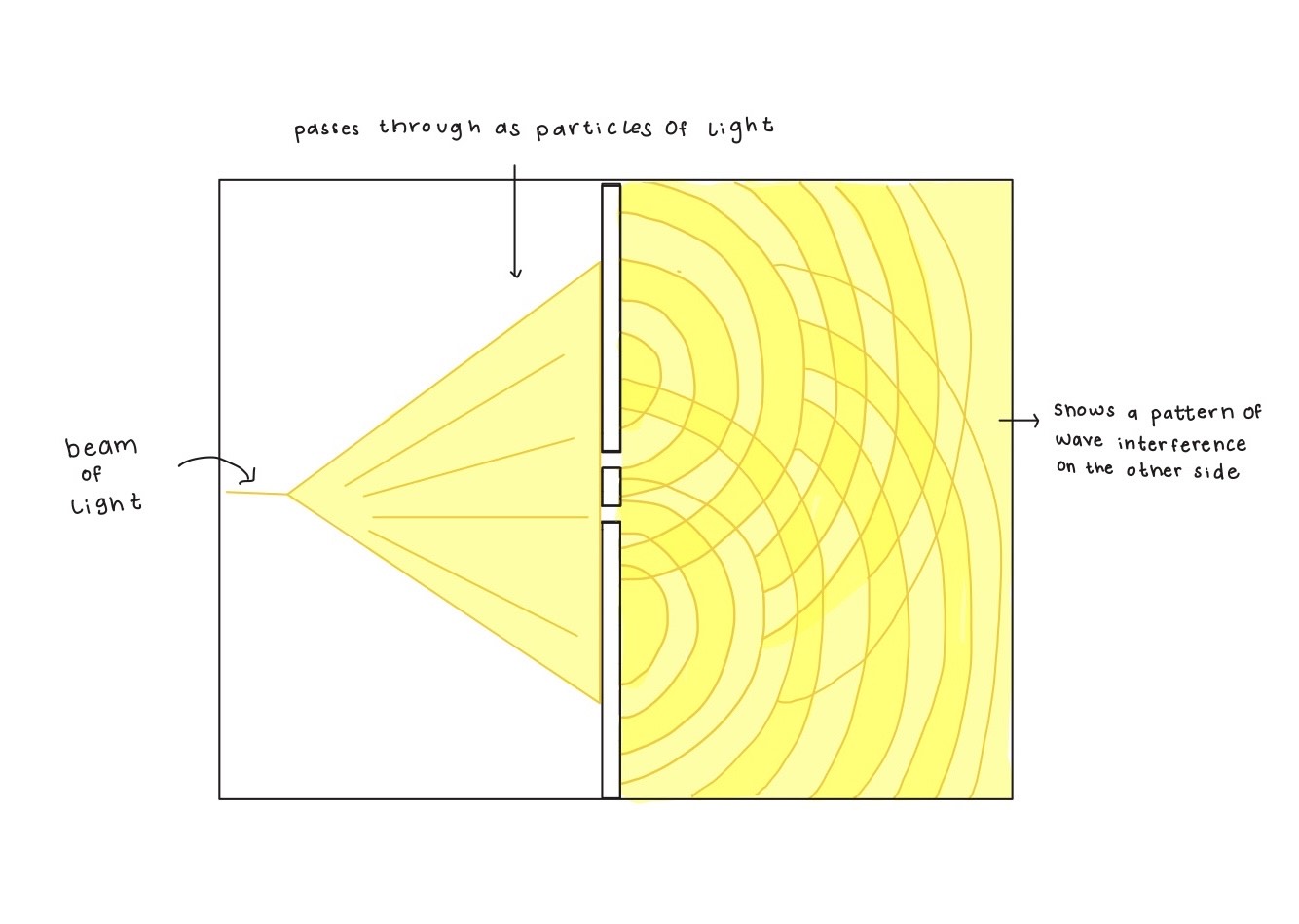

Pero la ciencia no se rinde ante la reputación. Como Richard Feynman señaló en sus famosas conferencias Messenger de 1964 en la Universidad de Cornell: «No importa lo bonita que sea tu teoría, no importa lo inteligente que seas. Si no concuerda con el experimento, es errónea». De hecho, casi un siglo después de la teoría corpuscular de Newton de 1704, el consenso científico se fue desplazando gradualmente hacia la teoría ondulatoria de la luz a través de décadas de experimentos, modelos y debates. Uno de los principales contribuyentes a este cambio fue Thomas Young, un erudito inglés. En 1801, Young hizo pasar la luz solar a través de una estrecha rendija para producir un haz de luz coherente. A continuación, colocó un obstáculo delgado, como un cabello o una tira estrecha, a través del haz, dividiéndolo en dos ondas que se extendían y se superponían. Cuando estas ondas se recombinaron en una pantalla, produjeron un patrón de bandas brillantes y oscuras (véase la figura 1.1). Este patrón de interferencia proporcionó una prueba clara y convincente de que la luz se comporta como una onda y no como una partícula.

Un ejemplo conocido de este fenómeno es cuando las olas en la superficie del agua se combinan para formar picos más grandes o se anulan entre sí. Más tarde, en 1845, otro físico inglés, Michael Faraday, demostró que los campos magnéticos podían alterar el plano de polarización de la luz, revelando una conexión entre la luz y el electromagnetismo. En la década de 1860, el físico escocés James Clerk Maxwell se basó en esta conexión para formular la teoría del electromagnetismo, en la que describía la luz como una onda electromagnética compuesta por campos eléctricos y magnéticos oscilantes en ángulo recto entre sí y con respecto a la dirección de propagación de la onda. La confirmación experimental de Heinrich Hertz de las predicciones de Maxwell en la década de 1880 proporcionó una validación adicional de la teoría de la onda electromagnética de la luz.

El resurgimiento de la teoría de partículas (1900-1923)

En la década de 1890, la descripción matemática de Maxwell de las ondas electromagnéticas se consideraba tan acertada, especialmente por su capacidad predictiva, que muchos físicos creían que se comprendía plenamente la naturaleza fundamental de la luz. Sin embargo, a principios del siglo XX, los descubrimientos experimentales comenzaron a cuestionar este consenso. La teoría de las ondas electromagnéticas no lograba predecir cómo la materia emite y absorbe la radiación en equilibrio térmico. Para abordar esta cuestión, el físico alemán Max Planck introdujo una idea revolucionaria conocida como cuantización de la energía. Propuso que la radiación electromagnética se emite o absorbe en cantidades discretas, ahora llamadas cuantos, y que la luz de mayor frecuencia corresponde a cuantos más grandes. Su teoría coincidía exactamente con los resultados experimentales y le valió el Premio Nobel de Física en 1918.

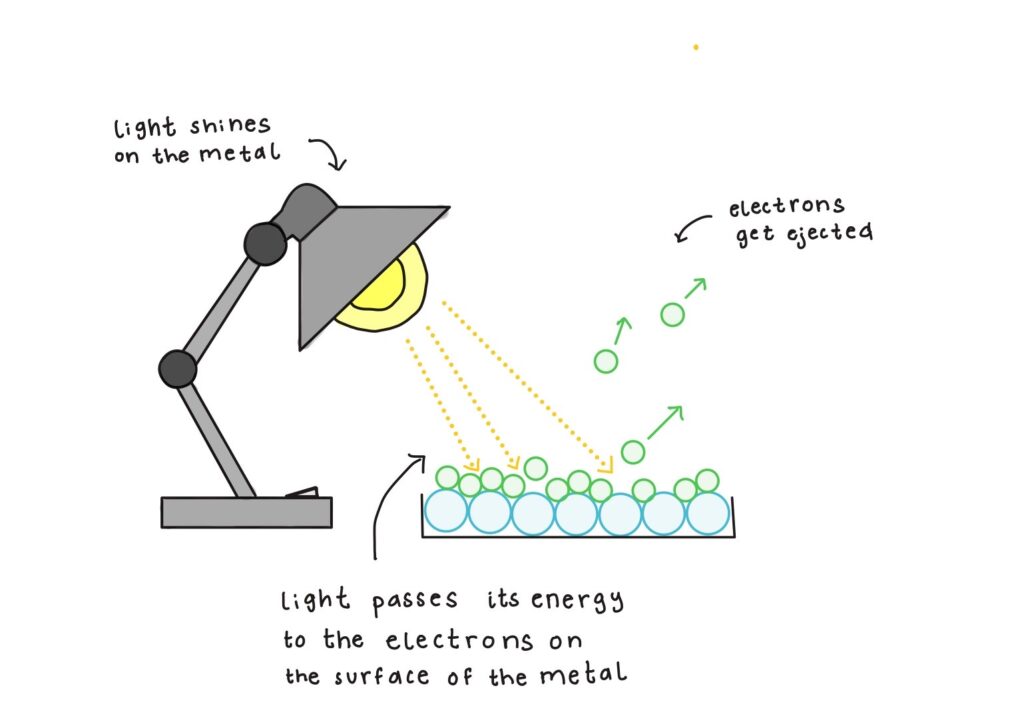

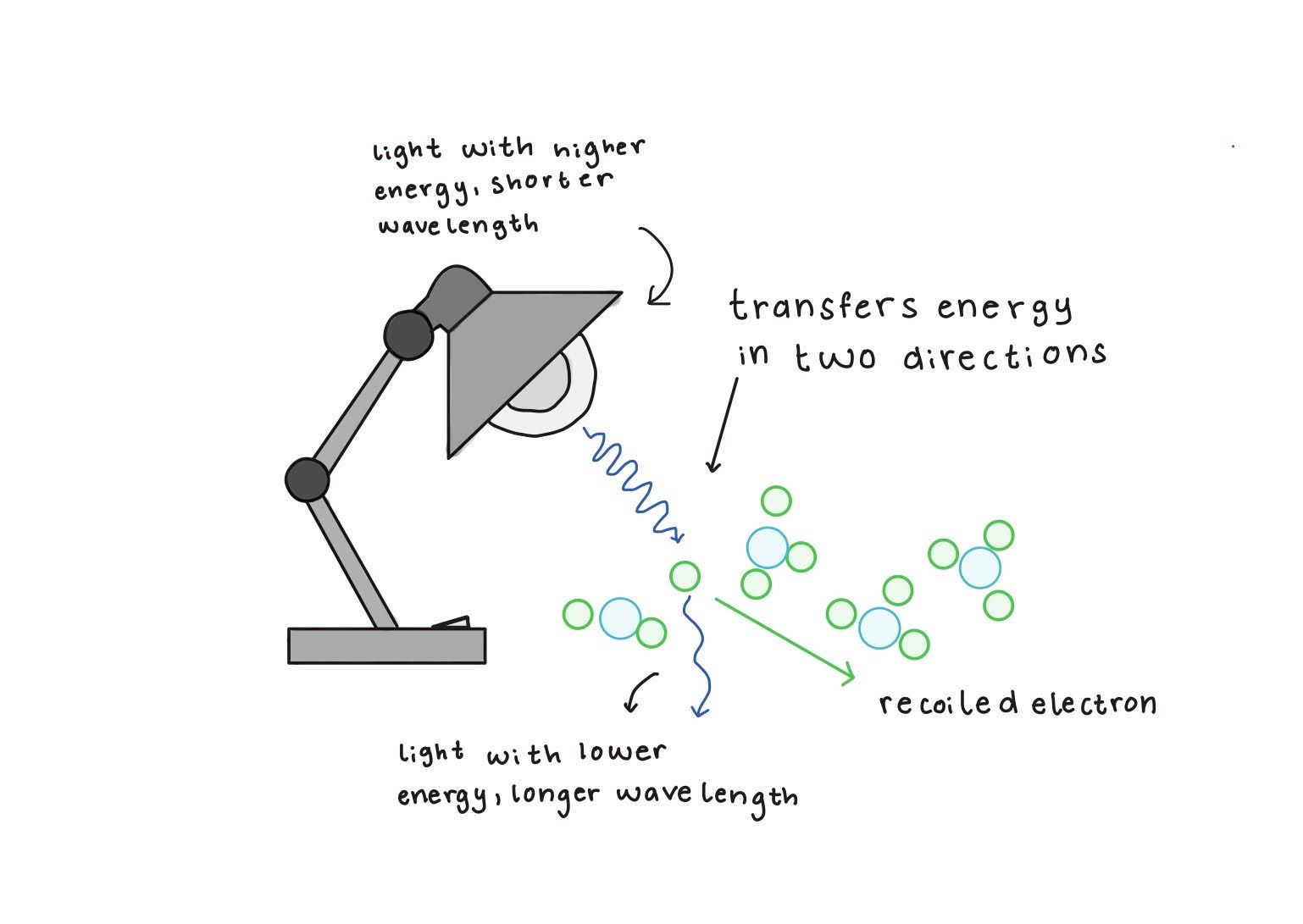

Otro duro golpe para la teoría ondulatoria de la luz vino dado por el efecto fotoeléctrico, observado por primera vez por Heinrich Hertz en 1887, cuando la luz ultravioleta provocó la emisión de carga eléctrica desde una superficie metálica (véase la figura 1.2). En 1900, Philipp Lenard llevó a cabo experimentos detallados para demostrar que la energía de los electrones expulsados dependía de la frecuencia de la luz, y no de su intensidad, una observación que la teoría ondulatoria clásica no lograba explicar. En 1905, Albert Einstein abordó esta cuestión proponiendo que la luz está compuesta por paquetes de energía discretos, ahora llamados fotones, cada uno de los cuales transporta una energía proporcional a su frecuencia según la regla de cuantización de Planck. Esta idea explicó con éxito el efecto fotoeléctrico y fue confirmada posteriormente por los experimentos de Robert Millikan en 1915, que verificaron que la energía de los electrones expulsados depende de la frecuencia de la luz y que la intensidad solo afecta al número de electrones expulsados. La explicación de Einstein le valió el Premio Nobel de Física en 1921. La existencia del fotón se reforzó aún más en 1923 gracias al físico estadounidense Arthur Compton, quien demostró que los rayos X se dispersan en los electrones y emergen con frecuencias más pequeñas (véase la figura 1.2).

Dualidad onda-partícula (1924 – actualidad)

El efecto fotoeléctrico demostró que la luz interactúa con la materia a través de procesos discretos y fundamentales, comportándose como si estuviera compuesta por partículas conocidas como fotones. Por otro lado, el experimento de la doble rendija de Young proporcionó pruebas convincentes de que la luz también exhibe un comportamiento ondulatorio a través de la interferencia. Estos hallazgos aparentemente contradictorios revelan la naturaleza dual de la luz, un concepto conocido como dualidad onda-partícula. Hoy en día, este principio es fundamental para la física cuántica, que describe la luz como un campo electromagnético cuántico. Este campo tiene excitaciones de energía discretas llamadas fotones que pueden producir efectos similares a los de las partículas, al tiempo que exhiben un comportamiento ondulatorio dependiendo de cómo interactúa la luz con su entorno.

Referencias

1. Hewitt, P. G. (2015). Conceptual physics (12th ed.). Pearson Education, Inc.

2. Cohen-Tannoudji, C., Diu, B., & Laloë, F. (1977). Quantum mechanics: Volume I (S. R. Hemley, N. Ostrowsky, & D. Ostrowsky, Trans.). Wiley-Interscience/Hermann.

3. Rooney, A. (2011). The story of physics: From natural philosophy to the enigma of dark matter. Arcturus Publishing Limited.

4. William Harris & Craig Freudenrich, Ph.D. «How Light Works» 1 January 1970. HowStuffWorks.com. <https://science.howstuffworks.com/light.htm> 7 July 2025

Escrito por Richard Sottie, estudiante de posgrado del programa de Física y Astronomía de la Universidad de Ohio, especializado en física computacional con especial interés en la plasmónica.

Ilustración creada por Serena Krejci-Papa, estudiante de primer año del máster en Química Teórica y Computacional de la Universidad de Barcelona, en el marco del programa Erasmus Mundus. Escribe sobre temas científicos complejos de una forma que hace reír a la gente. Puedes encontrar más información sobre ella en Sciencewithserena.com.

For general questions about IYQ, please contact info@quantum2025.org. For press inquiries, contact iyq2025@hkamarcom.com.